raumbildung

raum ist für uns Menschen allgegenwärtig, aber erst durch die Art und Weise wie wir ihn uns aneignen, erhält er seine Kontur und Bedeutung.

raumbildung begleitet bei dieser Aneignung und entwickelt gemeinsam mit sowie für Menschen räumlich-funktionale Nutzungskonzepte und Entwicklungsperspektiven (u.a. Schul-, Stadt- und Konzeptentwicklung). Von der Neuprogrammierung von Städten und Regionen über die Belebung von Stadträumen hin zu zukunftsweisenden Lern- und Arbeitswelten, stehen in der Arbeit von raumbildung stets die Nutzenden mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt. Diese Bedürfnisse und der Raum werden in einem partizipativen Prozess (Co-Kreation, Phase Null) einander vergleichend gegenübergestellt und mit allen Beteiligten gemeinsam neu bzw. weiterentwickelt, sodass am Ende ein lebendiger Ort für alle entsteht.

bildung ist im gesellschaftlichen Kontext das Fundament für individuelle Entfaltung, gesellschaftlichen Fortschritt und Zusammenhalt. Sie befähigt Menschen dazu, gemeinsam Herausforderungen zu meistern und eine inklusive Zukunft zu gestalten.

In der schulischen Ausbildung werden die Themen Architektur und Stadt unzureichend vermittelt. Diese Wissenslücke hat Auswirkung auf das Verständnis von Raum in unserer Gesellschaft und auf die Allgemeinbildung. raumbildung schließt diese Lücke durch die Vermittlung von baukultureller Bildung. Hierbei wird spielerisch, niedrigschwellig und unkonventionell Wissen über die gebaute Umwelt und dessen Einfluss auf den Menschen vermittelt.

raumbildung verbindet das Fachwissen aus den Bereichen Architektur und Stadtentwicklung mit den Erfahrungen aus der Arbeit mit Menschen (u.a. Kursleitung an Schulen) und setzt mit Hilfe der fünf Kompetenzbereiche Konzeption, Moderation, Architektur, Illustration und Pädagogik erfolgreich Co-Kreation um.

raumbildung begleitet bei dieser Aneignung und entwickelt gemeinsam mit sowie für Menschen räumlich-funktionale Nutzungskonzepte und Entwicklungsperspektiven (u.a. Schul-, Stadt- und Konzeptentwicklung). Von der Neuprogrammierung von Städten und Regionen über die Belebung von Stadträumen hin zu zukunftsweisenden Lern- und Arbeitswelten, stehen in der Arbeit von raumbildung stets die Nutzenden mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt. Diese Bedürfnisse und der Raum werden in einem partizipativen Prozess (Co-Kreation, Phase Null) einander vergleichend gegenübergestellt und mit allen Beteiligten gemeinsam neu bzw. weiterentwickelt, sodass am Ende ein lebendiger Ort für alle entsteht.

bildung ist im gesellschaftlichen Kontext das Fundament für individuelle Entfaltung, gesellschaftlichen Fortschritt und Zusammenhalt. Sie befähigt Menschen dazu, gemeinsam Herausforderungen zu meistern und eine inklusive Zukunft zu gestalten.

In der schulischen Ausbildung werden die Themen Architektur und Stadt unzureichend vermittelt. Diese Wissenslücke hat Auswirkung auf das Verständnis von Raum in unserer Gesellschaft und auf die Allgemeinbildung. raumbildung schließt diese Lücke durch die Vermittlung von baukultureller Bildung. Hierbei wird spielerisch, niedrigschwellig und unkonventionell Wissen über die gebaute Umwelt und dessen Einfluss auf den Menschen vermittelt.

raumbildung verbindet das Fachwissen aus den Bereichen Architektur und Stadtentwicklung mit den Erfahrungen aus der Arbeit mit Menschen (u.a. Kursleitung an Schulen) und setzt mit Hilfe der fünf Kompetenzbereiche Konzeption, Moderation, Architektur, Illustration und Pädagogik erfolgreich Co-Kreation um.

raum ist für uns Menschen allgegenwärtig, aber erst durch die Art und Weise wie wir ihn uns aneignen, erhält er seine Kontur und Bedeutung.

raumbildung begleitet bei dieser Aneignung und entwickelt gemeinsam mit sowie für Menschen räumlich-funktionale Nutzungskonzepte und Entwicklungsperspektiven (u.a. Schul-, Stadt- und Konzeptentwicklung). Von der Neuprogrammierung von Städten und Regionen über die Belebung von Stadträumen hin zu zukunftsweisenden Lern- und Arbeitswelten, stehen in der Arbeit von raumbildung stets die Nutzenden mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt. Diese Bedürfnisse und der Raum werden in einem partizipativen Prozess (Co-Kreation, Phase Null) einander vergleichend gegenübergestellt und mit allen Beteiligten gemeinsam neu bzw. weiterentwickelt, sodass am Ende ein lebendiger Ort für alle entsteht.

bildung ist im gesellschaftlichen Kontext das Fundament für individuelle Entfaltung, gesellschaftlichen Fortschritt und Zusammenhalt. Sie befähigt Menschen dazu, gemeinsam Herausforderungen zu meistern und eine inklusive Zukunft zu gestalten.

In der schulischen Ausbildung werden die Themen Architektur und Stadt unzureichend vermittelt. Diese Wissenslücke hat Auswirkung auf das Verständnis von Raum in unserer Gesellschaft und auf die Allgemeinbildung. raumbildung schließt diese Lücke durch die Vermittlung von baukultureller Bildung. Hierbei wird spielerisch, niedrigschwellig und unkonventionell Wissen über die gebaute Umwelt und dessen Einfluss auf den Menschen vermittelt.

raumbildung verbindet das Fachwissen aus den Bereichen Architektur und Stadtentwicklung mit den Erfahrungen aus der Arbeit mit Menschen (u.a. Kursleitung an Schulen) und setzt mit Hilfe der fünf Kompetenzbereiche Konzeption, Moderation, Architektur, Illustration und Pädagogik erfolgreich Co-Kreation um.

raumbildung begleitet bei dieser Aneignung und entwickelt gemeinsam mit sowie für Menschen räumlich-funktionale Nutzungskonzepte und Entwicklungsperspektiven (u.a. Schul-, Stadt- und Konzeptentwicklung). Von der Neuprogrammierung von Städten und Regionen über die Belebung von Stadträumen hin zu zukunftsweisenden Lern- und Arbeitswelten, stehen in der Arbeit von raumbildung stets die Nutzenden mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt. Diese Bedürfnisse und der Raum werden in einem partizipativen Prozess (Co-Kreation, Phase Null) einander vergleichend gegenübergestellt und mit allen Beteiligten gemeinsam neu bzw. weiterentwickelt, sodass am Ende ein lebendiger Ort für alle entsteht.

bildung ist im gesellschaftlichen Kontext das Fundament für individuelle Entfaltung, gesellschaftlichen Fortschritt und Zusammenhalt. Sie befähigt Menschen dazu, gemeinsam Herausforderungen zu meistern und eine inklusive Zukunft zu gestalten.

In der schulischen Ausbildung werden die Themen Architektur und Stadt unzureichend vermittelt. Diese Wissenslücke hat Auswirkung auf das Verständnis von Raum in unserer Gesellschaft und auf die Allgemeinbildung. raumbildung schließt diese Lücke durch die Vermittlung von baukultureller Bildung. Hierbei wird spielerisch, niedrigschwellig und unkonventionell Wissen über die gebaute Umwelt und dessen Einfluss auf den Menschen vermittelt.

raumbildung verbindet das Fachwissen aus den Bereichen Architektur und Stadtentwicklung mit den Erfahrungen aus der Arbeit mit Menschen (u.a. Kursleitung an Schulen) und setzt mit Hilfe der fünf Kompetenzbereiche Konzeption, Moderation, Architektur, Illustration und Pädagogik erfolgreich Co-Kreation um.

Nur mit Partizipation lässt sich Qualität und eine zukunftsweisende Raum- bzw. Baukultur entwickeln. Die Empathie eines jeden Teilnehmenden ist dabei der Schlüssel.

Die Angst von u.a. Schulträgern, Partizipation führe zu unerfüllbaren Wunschlisten, ist unbegründet. Auf die Dauer des Projekts betrachtet, lassen sich Zeit und Kosten einsparen (vgl. Baukulturbericht 2024/25: Qualitätssicherung).

Soziale Nachhaltigkeit (vgl. Architects for Future Deutschland e.V.: 9. Übernehmt soziale Verantwortung) im Bauen entsteht nur durch die Partizipation seiner Nutzenden.

Das klassische Bauen in der heutigen Bauwirtschaft lässt sich zukünftig nur verändern, wenn junge Menschen über deren Auswirkung auf die Umwelt aufgeklärt und sensibilisiert werden (s.a. Bildung für nachhaltige Entwicklung).

Lern- und Arbeitswelten müssen neu gedacht und interpretiert sowie ihr Status quo hinterfragt werden, da wir oft in den Strukturen von gestern, mit den Methoden von heute, an den Problemen von morgen, arbeiten.

Nur mit Partizipation lässt sich Qualität und eine zukunftsweisende Raum- bzw. Baukultur entwickeln. Die Empathie eines jeden Teilnehmenden ist dabei der Schlüssel.

Die Angst von u.a. Schulträgern, Partizipation führe zu unerfüllbaren Wunschlisten, ist unbegründet. Auf die Dauer des Projekts betrachtet, lassen sich Zeit und Kosten einsparen (vgl. Baukulturbericht 2024/25: Qualitätssicherung).

Soziale Nachhaltigkeit (vgl. Architects for Future Deutschland e.V.: 9. Übernehmt soziale Verantwortung) im Bauen entsteht nur durch die Partizipation seiner Nutzenden.

Das klassische Bauen in der heutigen Bauwirtschaft lässt sich zukünftig nur verändern, wenn junge Menschen über deren Auswirkung auf die Umwelt aufgeklärt und sensibilisiert werden (s.a. Bildung für nachhaltige Entwicklung).

Lern- und Arbeitswelten müssen neu gedacht und interpretiert sowie ihr Status quo hinterfragt werden, da wir oft in den Strukturen von gestern, mit den Methoden von heute, an den Problemen von morgen, arbeiten.

Konzeption

Konzeptionen sind vor einer Bauphase durchgeführte Konzept- oder (Machbarkeits-)Studien für groß- oder kleinräumige Strukturen. Sie geben Aufschluss über die Art und Weise einer zukünftigen Entwicklung und die damit einhergehenden Potenziale sowie Risiken für seine Nutzenden oder die Region. Für letztere werden Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte (ISEK) und Rahmen- sowie Maßnahmenplanungen erstellt.

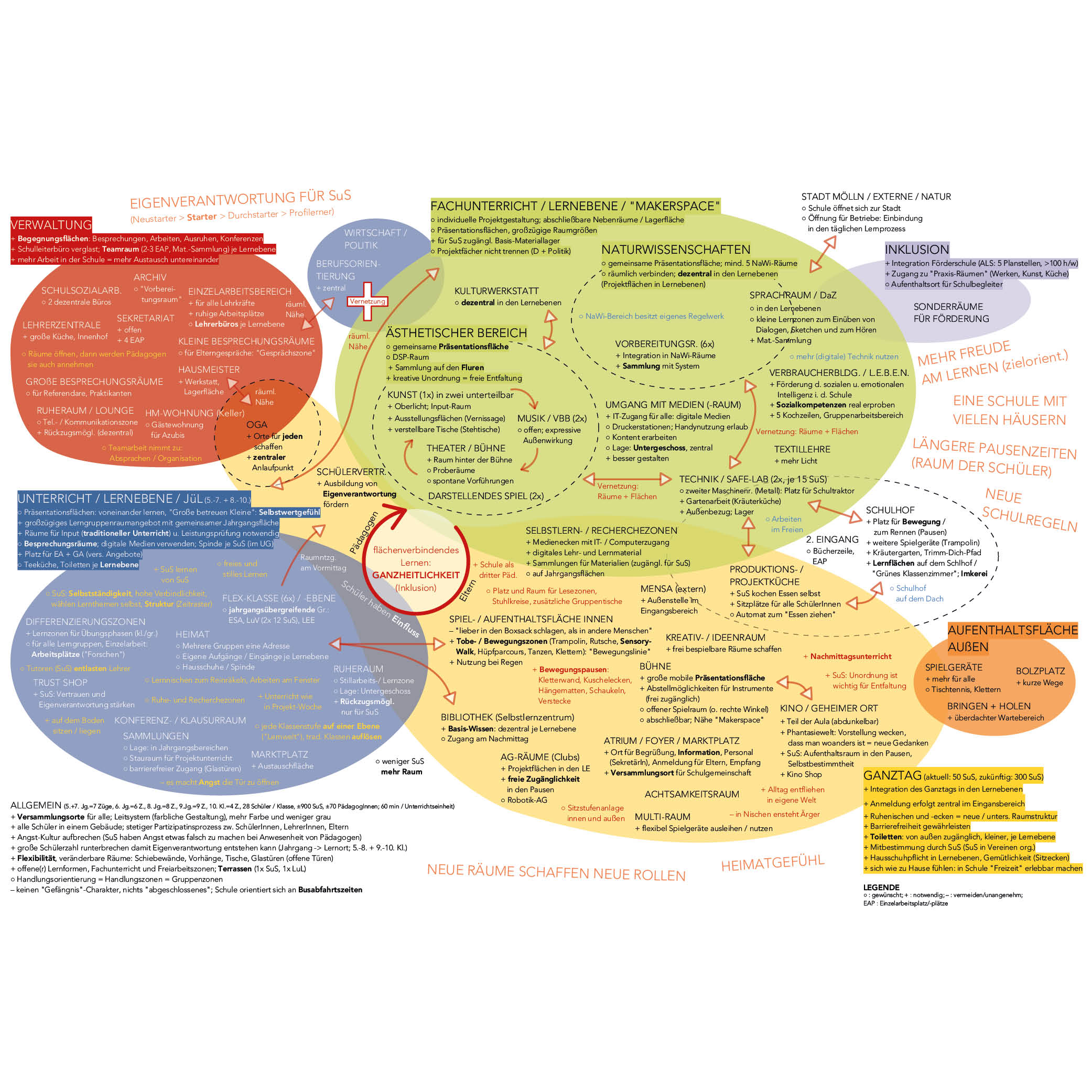

In der kleinsten Struktur, dem Raum, sind baulich-räumliche Konzepte, wie bspw. Lernarchitekturen in Schulen, zielführend für den Prozessverlauf. Diese werden durch die Schulgemeinschaft in einem Beteiligungsprozess (Co-Kreation) vor der eigentlichen Bauphase entwickelt und dienen u.a. der vorherigen Erprobung der erarbeiteten Ideen.

In der kleinsten Struktur, dem Raum, sind baulich-räumliche Konzepte, wie bspw. Lernarchitekturen in Schulen, zielführend für den Prozessverlauf. Diese werden durch die Schulgemeinschaft in einem Beteiligungsprozess (Co-Kreation) vor der eigentlichen Bauphase entwickelt und dienen u.a. der vorherigen Erprobung der erarbeiteten Ideen.

Konzeptionen sind vor einer Bauphase durchgeführte Konzept- oder (Machbarkeits-)Studien für groß- oder kleinräumige Strukturen. Sie geben Aufschluss über die Art und Weise einer zukünftigen Entwicklung und die damit einhergehenden Potenziale sowie Risiken für seine Nutzenden oder die Region. Für letztere werden Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte (ISEK) und Rahmen- sowie Maßnahmenplanungen erstellt.

In der kleinsten Struktur, dem Raum, sind baulich-räumliche Konzepte, wie bspw. Lernarchitekturen in Schulen, zielführend für den Prozessverlauf. Diese werden durch die Schulgemeinschaft in einem Beteiligungsprozess (Co-Kreation) vor der eigentlichen Bauphase entwickelt und dienen u.a. der vorherigen Erprobung der erarbeiteten Ideen.

In der kleinsten Struktur, dem Raum, sind baulich-räumliche Konzepte, wie bspw. Lernarchitekturen in Schulen, zielführend für den Prozessverlauf. Diese werden durch die Schulgemeinschaft in einem Beteiligungsprozess (Co-Kreation) vor der eigentlichen Bauphase entwickelt und dienen u.a. der vorherigen Erprobung der erarbeiteten Ideen.

Konzept- oder (Machbarkeits-)Studien lassen die zukünftige Entwicklung einer Stadt, einer Gemeinde, eines Quartiers oder eines Gebäudes vorab nachhaltiger Planen und Bewerten. So können u.a. Fehlplanungen und -entwicklungen vor der Bauphase vermieden und die späteren Baukosten reduziert werden.

Die Phase der Konzeption ist die Phase in der Projektentwicklung, in der noch die Möglichkeit besteht abstrakt sowie in Varianten zu denken. Dabei tragen Fehler zum Projektfortschritt bei. Dieses Voranscheitern ist ein Lernprozess und der Nährboden für neue und kreative Lösungsansätze.

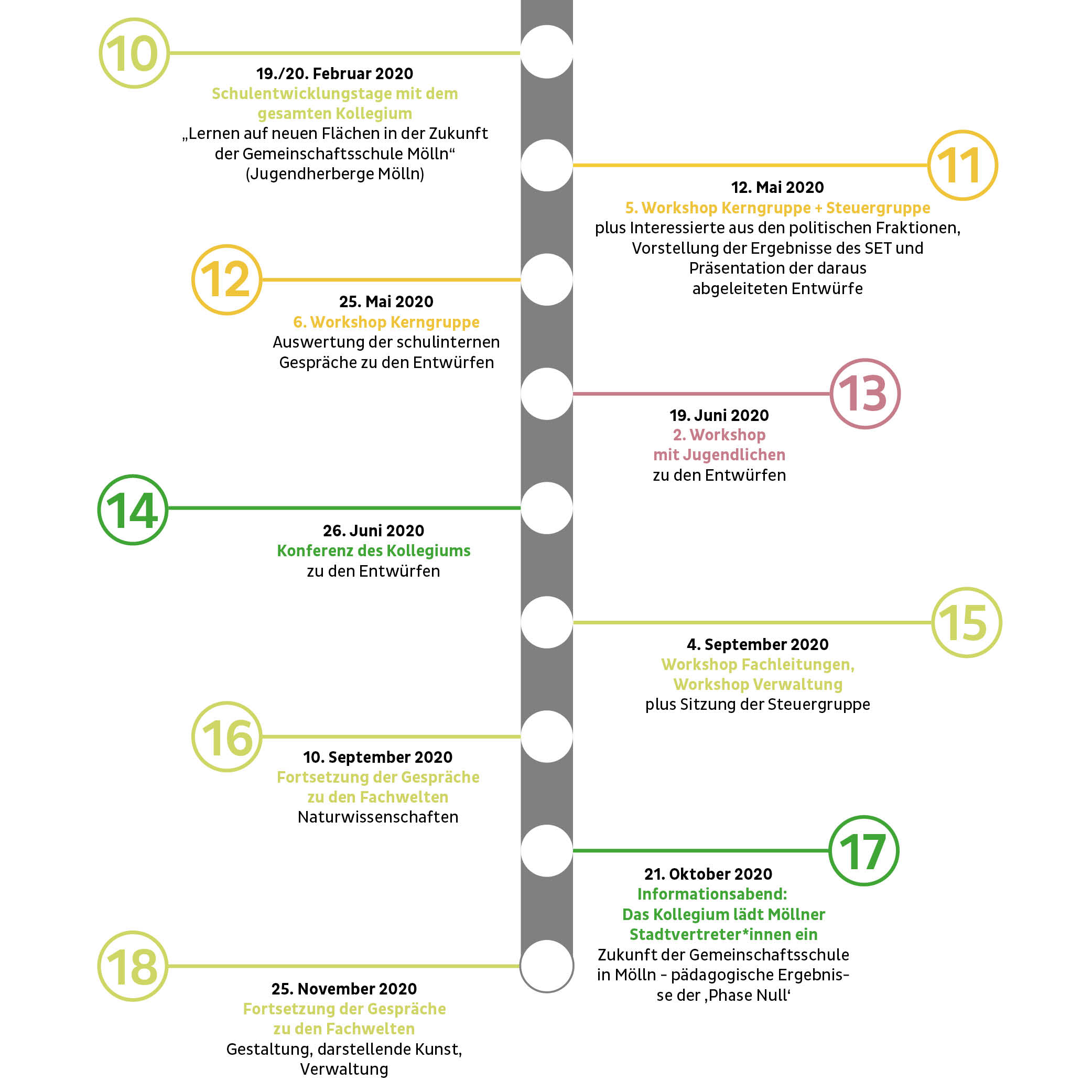

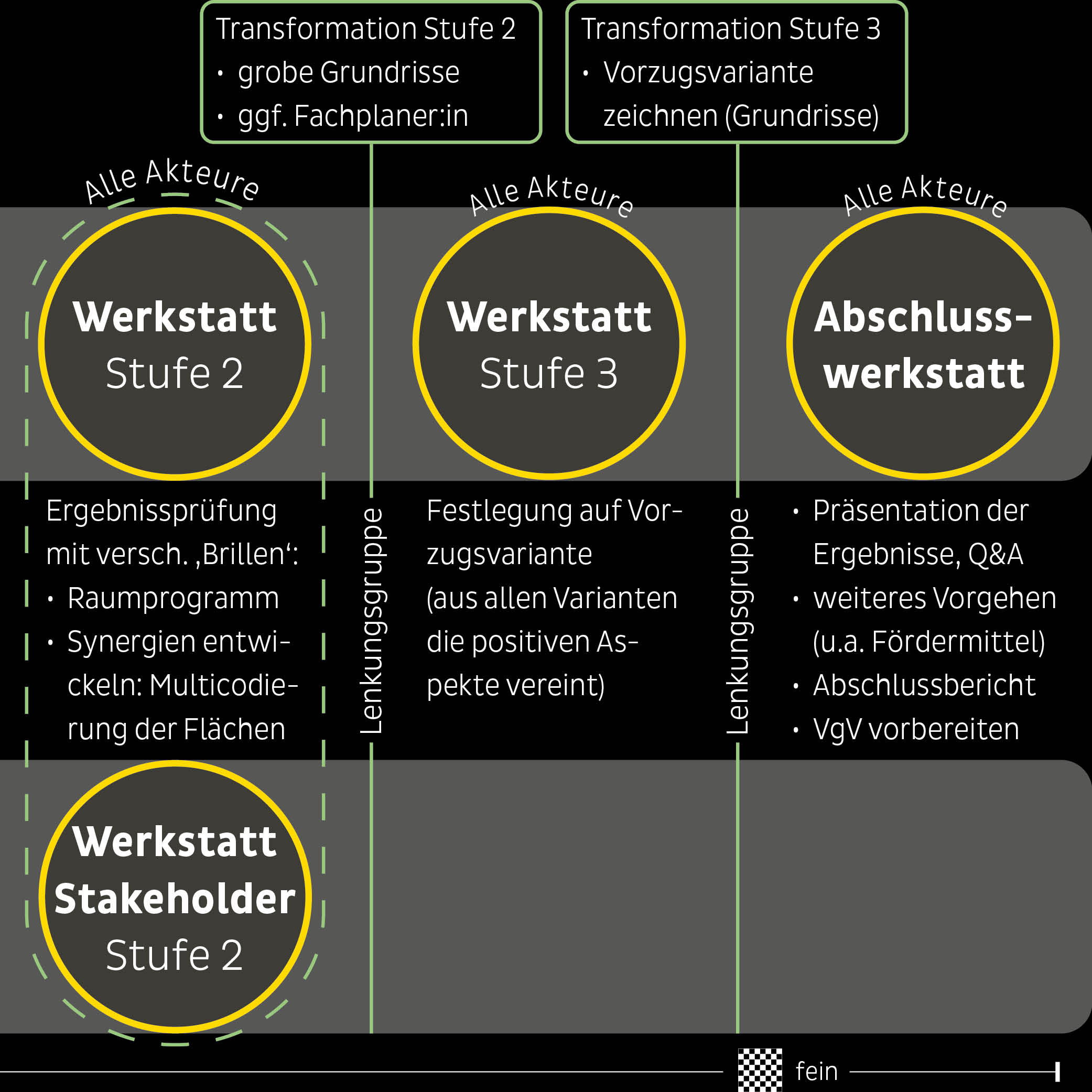

Für eine Konzeption sind Prozessübersichten, die einen Gesamtüberblick über den zeitlichen Projektablauf vermitteln, notwendig. Sie bieten Abstimmungsmöglichkeiten innerhalb der Lenkungsgruppe. Diese setzt sich aus Vertretungen der Verwaltung und von Interessensgruppen, politischen Vertretungen, Kinder- und Jugendvertretungen sowie Vorhabenträgern zusammen und bereitet den Partizipationsprozess inhaltlich und organisatorisch vor. Sie tagt regelmäßig und verständigt sich immer wieder neu auf die Vorgehensweise.

Grundrisse u.Ä. bieten aufgrund ihrer Aussage über Flächen, Volumina und Materialität die Möglichkeit einer Grobkostenschätzung. Neben groben Bauablaufplänen (inkl. Finanzmittelabfluss) sind diese für Gemeinden und Schulträger ein Instrument, um Bauvorhaben vorab bewerten und einordnen zu können.

Konzeptionen im Schulbau müssen über den zukünftigen demographischen Wandel hinausgedacht werden. Im Nutzungs- und Raumkonzept sind zusätzliche Flächen (i.S.d. Multicodierung) vorzuhalten.

Konzept- oder (Machbarkeits-)Studien lassen die zukünftige Entwicklung einer Stadt, einer Gemeinde, eines Quartiers oder eines Gebäudes vorab nachhaltiger Planen und Bewerten. So können u.a. Fehlplanungen und -entwicklungen vor der Bauphase vermieden und die späteren Baukosten reduziert werden.

Die Phase der Konzeption ist die Phase in der Projektentwicklung, in der noch die Möglichkeit besteht abstrakt sowie in Varianten zu denken. Dabei tragen Fehler zum Projektfortschritt bei. Dieses Voranscheitern ist ein Lernprozess und der Nährboden für neue und kreative Lösungsansätze.

Für eine Konzeption sind Prozessübersichten, die einen Gesamtüberblick über den zeitlichen Projektablauf vermitteln, notwendig. Sie bieten Abstimmungsmöglichkeiten innerhalb der Lenkungsgruppe. Diese setzt sich aus Vertretungen der Verwaltung und von Interessensgruppen, politischen Vertretungen, Kinder- und Jugendvertretungen sowie Vorhabenträgern zusammen und bereitet den Partizipationsprozess inhaltlich und organisatorisch vor. Sie tagt regelmäßig und verständigt sich immer wieder neu auf die Vorgehensweise.

Grundrisse u.Ä. bieten aufgrund ihrer Aussage über Flächen, Volumina und Materialität die Möglichkeit einer Grobkostenschätzung. Neben groben Bauablaufplänen (inkl. Finanzmittelabfluss) sind diese für Gemeinden und Schulträger ein Instrument, um Bauvorhaben vorab bewerten und einordnen zu können.

Konzeptionen im Schulbau müssen über den zukünftigen demographischen Wandel hinausgedacht werden. Im Nutzungs- und Raumkonzept sind zusätzliche Flächen (i.S.d. Multicodierung) vorzuhalten.

Moderation

Eine Moderation bezieht alle Personen in alle Phasen des Arbeitsprozesses mit ein. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ideen und die Energien der Teilnehmenden optimal eingebracht werden und, dass bei der Umsetzung der erarbeiteten Ergebnisse alle am gleichen Strang ziehen.

Das Potenzial unterschiedlicher Kompetenzen und Interessen von Teilnehmenden zu bündeln, zu nutzen und in begleiteten Diskussionen zu einer gemeinsamen Entscheidung (bspw. Vorzugsvariante im Schulbau) zu führen, macht die Kompetenz von raumbildung aus. Durch das Innehaben von Moderations- und Expertenrolle können die Inhalte, die in den Werkstätten genannt und erarbeitet, verlustfrei in Bild und Wort übersetzt werden.

Das Potenzial unterschiedlicher Kompetenzen und Interessen von Teilnehmenden zu bündeln, zu nutzen und in begleiteten Diskussionen zu einer gemeinsamen Entscheidung (bspw. Vorzugsvariante im Schulbau) zu führen, macht die Kompetenz von raumbildung aus. Durch das Innehaben von Moderations- und Expertenrolle können die Inhalte, die in den Werkstätten genannt und erarbeitet, verlustfrei in Bild und Wort übersetzt werden.

Eine Moderation bezieht alle Personen in alle Phasen des Arbeitsprozesses mit ein. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ideen und die Energien der Teilnehmenden optimal eingebracht werden und, dass bei der Umsetzung der erarbeiteten Ergebnisse alle am gleichen Strang ziehen.

Das Potenzial unterschiedlicher Kompetenzen und Interessen von Teilnehmenden zu bündeln, zu nutzen und in begleiteten Diskussionen zu einer gemeinsamen Entscheidung (bspw. Vorzugsvariante im Schulbau) zu führen, macht die Kompetenz von raumbildung aus. Durch das Innehaben von Moderations- und Expertenrolle können die Inhalte, die in den Werkstätten genannt und erarbeitet, verlustfrei in Bild und Wort übersetzt werden.

Das Potenzial unterschiedlicher Kompetenzen und Interessen von Teilnehmenden zu bündeln, zu nutzen und in begleiteten Diskussionen zu einer gemeinsamen Entscheidung (bspw. Vorzugsvariante im Schulbau) zu führen, macht die Kompetenz von raumbildung aus. Durch das Innehaben von Moderations- und Expertenrolle können die Inhalte, die in den Werkstätten genannt und erarbeitet, verlustfrei in Bild und Wort übersetzt werden.

Eine vertrauensvolle Gesprächsebene zu den Teilnehmenden aufzubauen, führt zur freien und unbefangenen Äußerung von Bedenken, Anregungen und weiteren Themen.

Eine offene und neutrale Leitung von Gruppen in Diskussionen und Werkstätten ist unabdingbar für den Projekterfolg und seine Ergebnisse.

Es gilt die Inhalte aus den Aussagen der Teilnehmenden klar darzustellen, zu transformieren, zu clustern und als konkrete Handlungsempfehlungen zu formulieren.

Durch eine systematische und strukturierte Prozessführung wird die Motivation der Teilnehmenden mitzuarbeiten aufrechterhalten.

Eine vertrauensvolle Gesprächsebene zu den Teilnehmenden aufzubauen, führt zur freien und unbefangenen Äußerung von Bedenken, Anregungen und weiteren Themen.

Eine offene und neutrale Leitung von Gruppen in Diskussionen und Werkstätten ist unabdingbar für den Projekterfolg und seine Ergebnisse.

Es gilt die Inhalte aus den Aussagen der Teilnehmenden klar darzustellen, zu transformieren, zu clustern und als konkrete Handlungsempfehlungen zu formulieren.

Durch eine systematische und strukturierte Prozessführung wird die Motivation der Teilnehmenden mitzuarbeiten aufrechterhalten.

Architektur

Architektur umgibt uns alle. Sie übt unbewusst Einfluss auf uns aus.

Bei unseren täglichen Wegen durch Städte und Dörfer, auf dem Weg zum Rathaus oder zur Schule, selbst an unserem Arbeitsplatz und in unseren Wohnungen bestimmt die gebaute Umwelt unsere Bewegung und unser Verhalten.

Die Wahrnehmung, die Funktion und die soziale Bedeutung von Raum spielt im Bildungsbau eine ganz besondere Rolle. Er hat starken Einfluss auf die Lernenden, die Lehrkraft und die Art und Weise der Wissensvermittlung. Das zu verstehen und die räumlichen Auswirkungen auf die pädagogische Arbeit sowie die Methodik von Lehrkräften zu kennen und für die Neu- bzw. Umgestaltung zu nutzen, macht die Kompetenz von raumbildung aus.

Architektur umgibt uns alle. Sie übt unbewusst Einfluss auf uns aus.

Bei unseren täglichen Wegen durch Städte und Dörfer, auf dem Weg zum Rathaus oder zur Schule, selbst an unserem Arbeitsplatz und in unseren Wohnungen bestimmt die gebaute Umwelt unsere Bewegung und unser Verhalten.

Die Wahrnehmung, die Funktion und die soziale Bedeutung von Raum spielt im Bildungsbau eine ganz besondere Rolle. Er hat starken Einfluss auf die Lernenden, die Lehrkraft und die Art und Weise der Wissensvermittlung. Das zu verstehen und die räumlichen Auswirkungen auf die pädagogische Arbeit sowie die Methodik von Lehrkräften zu kennen und für die Neu- bzw. Umgestaltung zu nutzen, macht die Kompetenz von raumbildung aus.

Bei unseren täglichen Wegen durch Städte und Dörfer, auf dem Weg zum Rathaus oder zur Schule, selbst an unserem Arbeitsplatz und in unseren Wohnungen bestimmt die gebaute Umwelt unsere Bewegung und unser Verhalten.

Die Wahrnehmung, die Funktion und die soziale Bedeutung von Raum spielt im Bildungsbau eine ganz besondere Rolle. Er hat starken Einfluss auf die Lernenden, die Lehrkraft und die Art und Weise der Wissensvermittlung. Das zu verstehen und die räumlichen Auswirkungen auf die pädagogische Arbeit sowie die Methodik von Lehrkräften zu kennen und für die Neu- bzw. Umgestaltung zu nutzen, macht die Kompetenz von raumbildung aus.

Die Arbeit im Bereich Architektur und das damit verbundene Schaffen und Bewahren von Baukultur ist das motivierende Leitbild aller Projektbeteiligten.

Baukultur ist Prozesskultur (Beteiligungsprozess) durch die Sicherheit und Akzeptanz geschaffen wird. Sie bringt einen Mehrwert für die Stadt und die Gemeinde.

Der Raum ist neben den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie den Lehrkräften der dritte Pädagoge für ein Kind. Er prägt und bestimmt die Lernwelt.

Ein (Musterflächen-)Raumprogramm beschreibt die fixierte Normierung bei der Verknüpfung von Flächen und Funktionen. Diese Fixierungen gilt es aufzulösen und zu hinterfragen, da Quadratmeterangaben keine Bemessungsgrundlage für gutes Lernen und Arbeiten sind.

Das Raumprogramm im Schulbau ist in Anzahl und Größe nicht mehr vorgeschrieben (vgl. Einführung der Förderbandbreiten im Schulbau 2018). Es kann innerhalb der gegebenen Bandbreiten für jede Schule individuell entwickelt werden. Die pädagogische Begründung eines Flächenmehraufwands ist klar zu formulieren.

Die Auseinandersetzung mit Architekturaspekten ist für Schülerinnen und Schülern insoweit ein zutiefst demokratischer Lernprozess, indem indirekt Werteerziehung stattfindet.

Die Arbeit im Bereich Architektur und das damit verbundene Schaffen und Bewahren von Baukultur ist das motivierende Leitbild aller Projektbeteiligten.

Baukultur ist Prozesskultur (Beteiligungsprozess) durch die Sicherheit und Akzeptanz geschaffen wird. Sie bringt einen Mehrwert für die Stadt und die Gemeinde.

Der Raum ist neben den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie den Lehrkräften der dritte Pädagoge für ein Kind. Er prägt und bestimmt die Lernwelt.

Ein (Musterflächen-)Raumprogramm beschreibt die fixierte Normierung bei der Verknüpfung von Flächen und Funktionen. Diese Fixierungen gilt es aufzulösen und zu hinterfragen, da Quadratmeterangaben keine Bemessungsgrundlage für gutes Lernen und Arbeiten sind.

Das Raumprogramm im Schulbau ist in Anzahl und Größe nicht mehr vorgeschrieben (vgl. Einführung der Förderbandbreiten im Schulbau 2018). Es kann innerhalb der gegebenen Bandbreiten für jede Schule individuell entwickelt werden. Die pädagogische Begründung eines Flächenmehraufwands ist klar zu formulieren.

Die Auseinandersetzung mit Architekturaspekten ist für Schülerinnen und Schülern insoweit ein zutiefst demokratischer Lernprozess, indem indirekt Werteerziehung stattfindet.

Illustration

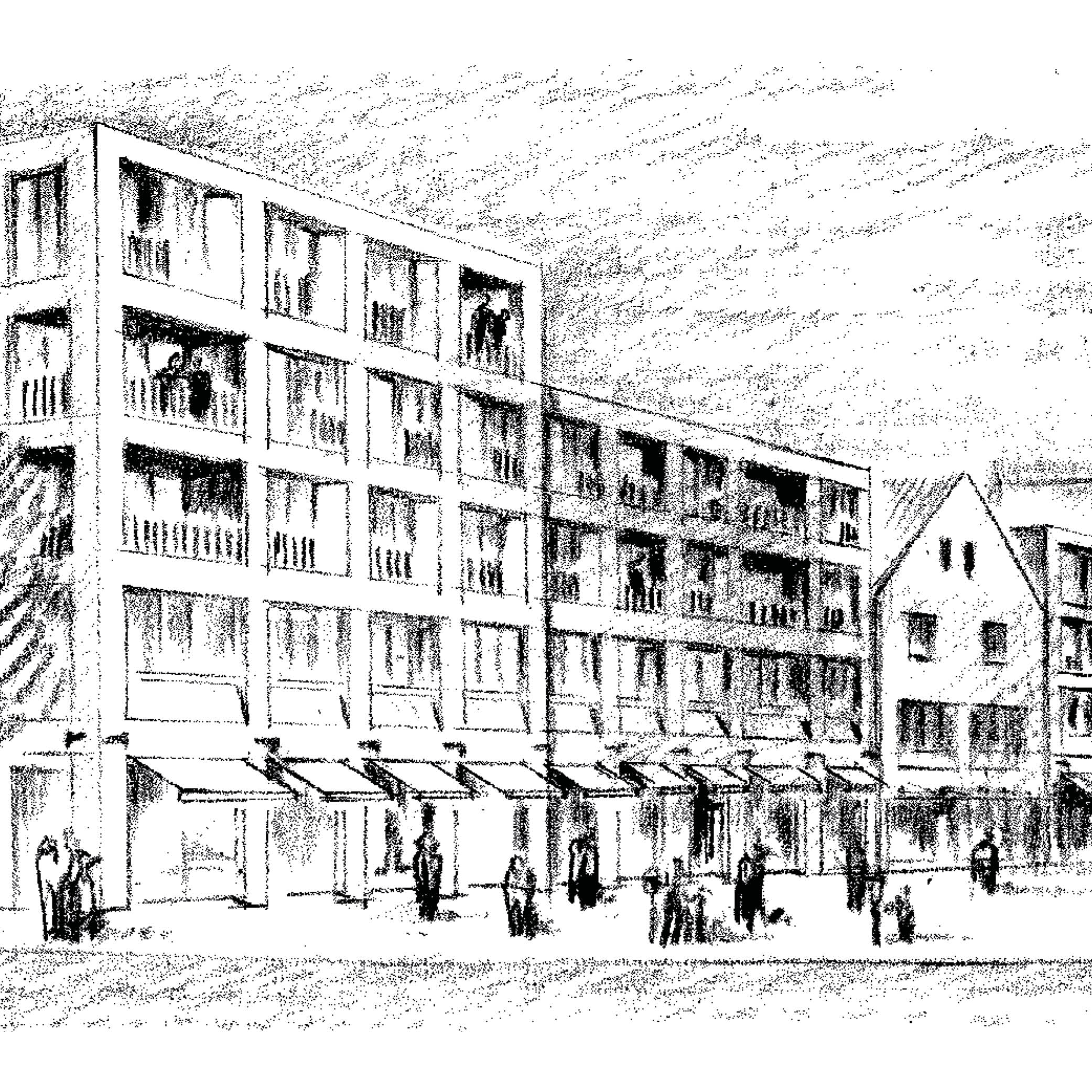

Ganz gleich, ob Handzeichnung, Collage oder Rendering (Vorausberechnung von Räumen mit Hilfe von dreidimensionaler virtueller Darstellung), Illustrationen, die aus verbalisierten Inhalten übersetzt werden, fassen Aussagen zusammen und machen sie für alle Teilnehmende der Co-Kreation verständlich.

Die Leistung von raumbildung besteht darin, Aussagen in architektonische Plandarstellungen (u.a. Lagepläne, Grundrisse, Schnitte), Perspektiven, Piktogramme o.Ä. zu übersetzten, um ein schnelles Erfassen eines komplexen Sachverhalts bei allen Prozessbeteiligten zu erzielen.

Die Leistung von raumbildung besteht darin, Aussagen in architektonische Plandarstellungen (u.a. Lagepläne, Grundrisse, Schnitte), Perspektiven, Piktogramme o.Ä. zu übersetzten, um ein schnelles Erfassen eines komplexen Sachverhalts bei allen Prozessbeteiligten zu erzielen.

Ganz gleich, ob Handzeichnung, Collage oder Rendering (Vorausberechnung von Räumen mit Hilfe von dreidimensionaler virtueller Darstellung), Illustrationen, die aus verbalisierten Inhalten übersetzt werden, fassen Aussagen zusammen und machen sie für alle Teilnehmende der Co-Kreation verständlich.

Die Leistung von raumbildung besteht darin, Aussagen in architektonische Plandarstellungen (u.a. Lagepläne, Grundrisse, Schnitte), Perspektiven, Piktogramme o.Ä. zu übersetzten, um ein schnelles Erfassen eines komplexen Sachverhalts bei allen Prozessbeteiligten zu erzielen.

Die Leistung von raumbildung besteht darin, Aussagen in architektonische Plandarstellungen (u.a. Lagepläne, Grundrisse, Schnitte), Perspektiven, Piktogramme o.Ä. zu übersetzten, um ein schnelles Erfassen eines komplexen Sachverhalts bei allen Prozessbeteiligten zu erzielen.

Handzeichnungen machen Darstellungen lebendiger und lassen einen großen Interpretationsspielraum zu. Dieser ist in der Arbeit mit heterogenen Gruppen wichtig, da sich so die Teilnehmenden mit ihren geäußerten Gedanken oder Ideen in diesen wiederfinden können.

Architektonische Grundrisse sind abstrakten Flächendarstellungen vorzuziehen, da sie aufgrund ihrer höheren Aussagekraft eine breite Diskussionsgrundlage und Bewertung durch die Prozessbeteiligten zulassen. Mögliche kritische Aspekte lassen sich somit besser bewerten und einordnen.

Perspektivische Darstellungen unterstützen flächige Plandarstellungen wie Grundrisse oder Schnitte und machen sie Laien verständlicher.

Handzeichnungen machen Darstellungen lebendiger und lassen einen großen Interpretationsspielraum zu. Dieser ist in der Arbeit mit heterogenen Gruppen wichtig, da sich so die Teilnehmenden mit ihren geäußerten Gedanken oder Ideen in diesen wiederfinden können.

Architektonische Grundrisse sind abstrakten Flächendarstellungen vorzuziehen, da sie aufgrund ihrer höheren Aussagekraft eine breite Diskussionsgrundlage und Bewertung durch die Prozessbeteiligten zulassen. Mögliche kritische Aspekte lassen sich somit besser bewerten und einordnen.

Perspektivische Darstellungen unterstützen flächige Plandarstellungen wie Grundrisse oder Schnitte und machen sie Laien verständlicher.

Pädagogik

Als Schulbauberater vermittelt raumbildung sowohl zwischen Pädagogik und Architektur als auch zwischen Bauherr und Nutzenden. Zudem werden Gemeinden, Schulträger und Schulen ganzheitlich bei Schulentwicklungsprozessen begleitet. Dies reicht von Neu- und Umbaumaßnahmen, der Durchführung von Lernreisen (Hospitation an räumlich und pädagogisch zukunftsweisenden Schulen) über die Einbindung weiterer Expertinnen und Experten (u.a. schulformbezogene Fachberatungen) bis hin zur Weiterentwicklung der pädagogisch-didaktischen Arbeitsweise (Grundlage der baulich-räumlichen Konzeption) der Schule im Hinblick auf eine zukunftsweisende pädagogisch-räumliche Konzeption (u.a. optimierte Raumnutzung durch Mehrfachnutzung von Flächen).

Einen tiefen Einblick in die Funktionsweise und die Bedürfnisse von Bildungseinrichtungen hat raumbildung durch die Tätigkeit als Kursleitung an Schulen. Hier steht neben der Vermittlung von praxisnahem Wissen die Förderung von sozialen Kompetenzen, die Gestaltung einer positiven Lernatmosphäre sowie die Unterstützung von zwischenmenschlichen Beziehungen im Vordergrund.

Diese Arbeit ermöglicht ein Verständnis des Schulalltags beider Seiten – Lernenden wie Lehrkräften – und schafft eine neutrale Gesprächsebene auf Augenhöhe im Beteiligungsprozess Co-Kreation.

Einen tiefen Einblick in die Funktionsweise und die Bedürfnisse von Bildungseinrichtungen hat raumbildung durch die Tätigkeit als Kursleitung an Schulen. Hier steht neben der Vermittlung von praxisnahem Wissen die Förderung von sozialen Kompetenzen, die Gestaltung einer positiven Lernatmosphäre sowie die Unterstützung von zwischenmenschlichen Beziehungen im Vordergrund.

Diese Arbeit ermöglicht ein Verständnis des Schulalltags beider Seiten – Lernenden wie Lehrkräften – und schafft eine neutrale Gesprächsebene auf Augenhöhe im Beteiligungsprozess Co-Kreation.

Als Schulbauberater vermittelt raumbildung sowohl zwischen Pädagogik und Architektur als auch zwischen Bauherr und Nutzenden. Zudem werden Gemeinden, Schulträger und Schulen ganzheitlich bei Schulentwicklungsprozessen begleitet. Dies reicht von Neu- und Umbaumaßnahmen, der Durchführung von Lernreisen (Hospitation an räumlich und pädagogisch zukunftsweisenden Schulen) über die Einbindung weiterer Expertinnen und Experten (u.a. schulformbezogene Fachberatungen) bis hin zur Weiterentwicklung der pädagogisch-didaktischen Arbeitsweise (Grundlage der baulich-räumlichen Konzeption) der Schule im Hinblick auf eine zukunftsweisende pädagogisch-räumliche Konzeption (u.a. optimierte Raumnutzung durch Mehrfachnutzung von Flächen).

Einen tiefen Einblick in die Funktionsweise und die Bedürfnisse von Bildungseinrichtungen hat raumbildung durch die Tätigkeit als Kursleitung an Schulen. Hier steht neben der Vermittlung von praxisnahem Wissen die Förderung von sozialen Kompetenzen, die Gestaltung einer positiven Lernatmosphäre sowie die Unterstützung von zwischenmenschlichen Beziehungen im Vordergrund.

Diese Arbeit ermöglicht ein Verständnis des Schulalltags beider Seiten – Lernenden wie Lehrkräften – und schafft eine neutrale Gesprächsebene auf Augenhöhe im Beteiligungsprozess Co-Kreation.

Einen tiefen Einblick in die Funktionsweise und die Bedürfnisse von Bildungseinrichtungen hat raumbildung durch die Tätigkeit als Kursleitung an Schulen. Hier steht neben der Vermittlung von praxisnahem Wissen die Förderung von sozialen Kompetenzen, die Gestaltung einer positiven Lernatmosphäre sowie die Unterstützung von zwischenmenschlichen Beziehungen im Vordergrund.

Diese Arbeit ermöglicht ein Verständnis des Schulalltags beider Seiten – Lernenden wie Lehrkräften – und schafft eine neutrale Gesprächsebene auf Augenhöhe im Beteiligungsprozess Co-Kreation.

Kinder und Jugendliche brauchen eine gesunde Umgebung. Beim Lernen sind Ruhe, Licht und Luft sowie unterschiedliche Perspektiven und aktive Zugänge besonders wichtig.

Schule ist nicht nur Lern- und Lebensraum, sondern wichtiger Baustein der sozialen Nachhaltigkeit (vgl. Architects for Future Deutschland e.V.: 9. Übernehmt soziale Verantwortung) unserer Gesellschaft.

Schülerinnen und Schüler bestimmen die Ausgestaltung ihres Lernprozesses mit. Dadurch wird eine hohe Akzeptanz erreicht - die Kinder und Jugendlichen lernen von sich heraus, sie fühlen sich als Teil ihrer eigenen Lernwelt. Dabei wird die Demokratiebildung unterstützt, denn ein demokratischer Staat benötigt eine demokratische Schule.

Schülerinnen und Schüler müssen das Lernen wieder lernen und eigenen Fragestellungen nachgehen dürfen: Lernen durch Ausprobieren. Stupides Auswendiglernen ist zu vermeiden.

Ziel: selbstverantwortetes, kompetenzorientiertes und individualisiertes Lernen.

Gelernt wird allein, zu zweit, in der Kleingruppe und im Klassenverband. Dieser ist in einer inklusiven Schule heterogen zusammengesetzt.

Ganztagsschule heißt Lernen, Toben, Verweilen, Reden, Essen und vieles mehr - in einem gesunden Rhythmus.

Lehrkräfte werden Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter (Coachende). Sie arbeiten nicht als Einzelkämpfer, sondern im Team.

Bei der Planung der Lernwelt werden sie mit einbezogen, denn der Raum prägt ihre methodische Arbeit und Möglichkeiten.

Um ein Lebenslanges Lernen zu ermöglichen, öffnet sich die Schule zur Stadt und die Stadt öffnet sich zur Schule.

Sie muss als offene Struktur gedacht werden, die als Impulsgeberin und hybrider Stadtbaustein für die Quartiersentwicklung fungiert.

Kinder und Jugendliche brauchen eine gesunde Umgebung. Beim Lernen sind Ruhe, Licht und Luft sowie unterschiedliche Perspektiven und aktive Zugänge besonders wichtig.

Schule ist nicht nur Lern- und Lebensraum, sondern wichtiger Baustein der sozialen Nachhaltigkeit (vgl. Architects for Future Deutschland e.V.: 9. Übernehmt soziale Verantwortung) unserer Gesellschaft.

Schülerinnen und Schüler bestimmen die Ausgestaltung ihres Lernprozesses mit. Dadurch wird eine hohe Akzeptanz erreicht - die Kinder und Jugendlichen lernen von sich heraus, sie fühlen sich als Teil ihrer eigenen Lernwelt. Dabei wird die Demokratiebildung unterstützt, denn ein demokratischer Staat benötigt eine demokratische Schule.

Schülerinnen und Schüler müssen das Lernen wieder lernen und eigenen Fragestellungen nachgehen dürfen: Lernen durch Ausprobieren. Stupides Auswendiglernen ist zu vermeiden.

Ziel: selbstverantwortetes, kompetenzorientiertes und individualisiertes Lernen.

Gelernt wird allein, zu zweit, in der Kleingruppe und im Klassenverband. Dieser ist in einer inklusiven Schule heterogen zusammengesetzt.

Ganztagsschule heißt Lernen, Toben, Verweilen, Reden, Essen und vieles mehr - in einem gesunden Rhythmus.

Lehrkräfte werden Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter (Coachende). Sie arbeiten nicht als Einzelkämpfer, sondern im Team.

Bei der Planung der Lernwelt werden sie mit einbezogen, denn der Raum prägt ihre methodische Arbeit und Möglichkeiten.

Um ein Lebenslanges Lernen zu ermöglichen, öffnet sich die Schule zur Stadt und die Stadt öffnet sich zur Schule.

Sie muss als offene Struktur gedacht werden, die als Impulsgeberin und hybrider Stadtbaustein für die Quartiersentwicklung fungiert.

Co-Kreation

Co-Kreation beschreibt die Methode eines gemeinschaftlichen Schöpfungsprozesses mehrerer Interessensgruppen (Stakeholder), deren Bedarfe gleichwertig betrachtet und verhandelt werden. Dabei gilt es allen Teilnehmenden ein Bewusstsein der Mitgestaltung zu vermitteln.

Diese kollektive Entscheidungsfindung wird durch raumbildung moderiert und professionell begleitet. Sie setzt Grundlegendes bereits vor der eigentlichen Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1 nach HOAI – Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) fest, bildet somit die Grundlage für die konkrete weitere Planung (Leistungsphase 1 ff.), ist zielführend für den Erfolg von Hochbau- und Stadtentwicklungsprojekten und sorgt für Transparenz und Mitbestimmung auf allen Ebenen. Dabei führt das heterogen besetzte Teilnehmendenfeld zu einer allumfassenden Betrachtung der Bau- und Planungsaufgabe (u.a. Bedarfe der Nutzenden), durch die u.a. Fehlplanungen und -entwicklungen vor der Bauphase vermieden und die späteren Baukosten reduziert werden können.

Diese kollektive Entscheidungsfindung wird durch raumbildung moderiert und professionell begleitet. Sie setzt Grundlegendes bereits vor der eigentlichen Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1 nach HOAI – Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) fest, bildet somit die Grundlage für die konkrete weitere Planung (Leistungsphase 1 ff.), ist zielführend für den Erfolg von Hochbau- und Stadtentwicklungsprojekten und sorgt für Transparenz und Mitbestimmung auf allen Ebenen. Dabei führt das heterogen besetzte Teilnehmendenfeld zu einer allumfassenden Betrachtung der Bau- und Planungsaufgabe (u.a. Bedarfe der Nutzenden), durch die u.a. Fehlplanungen und -entwicklungen vor der Bauphase vermieden und die späteren Baukosten reduziert werden können.

Co-Kreation beschreibt die Methode eines gemeinschaftlichen Schöpfungsprozesses mehrerer Interessensgruppen (Stakeholder), deren Bedarfe gleichwertig betrachtet und verhandelt werden. Dabei gilt es allen Teilnehmenden ein Bewusstsein der Mitgestaltung zu vermitteln.

Diese kollektive Entscheidungsfindung wird durch raumbildung moderiert und professionell begleitet. Sie setzt Grundlegendes bereits vor der eigentlichen Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1 nach HOAI – Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) fest, bildet somit die Grundlage für die konkrete weitere Planung (Leistungsphase 1 ff.), ist zielführend für den Erfolg von Hochbau- und Stadtentwicklungsprojekten und sorgt für Transparenz und Mitbestimmung auf allen Ebenen. Dabei führt das heterogen besetzte Teilnehmendenfeld zu einer allumfassenden Betrachtung der Bau- und Planungsaufgabe (u.a. Bedarfe der Nutzenden), durch die u.a. Fehlplanungen und -entwicklungen vor der Bauphase vermieden und die späteren Baukosten reduziert werden können.

Diese kollektive Entscheidungsfindung wird durch raumbildung moderiert und professionell begleitet. Sie setzt Grundlegendes bereits vor der eigentlichen Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1 nach HOAI – Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) fest, bildet somit die Grundlage für die konkrete weitere Planung (Leistungsphase 1 ff.), ist zielführend für den Erfolg von Hochbau- und Stadtentwicklungsprojekten und sorgt für Transparenz und Mitbestimmung auf allen Ebenen. Dabei führt das heterogen besetzte Teilnehmendenfeld zu einer allumfassenden Betrachtung der Bau- und Planungsaufgabe (u.a. Bedarfe der Nutzenden), durch die u.a. Fehlplanungen und -entwicklungen vor der Bauphase vermieden und die späteren Baukosten reduziert werden können.